Joe Jackson / Rain

Joe Jackson / Rain

���W���[�W���N�\�����������ĊJ���Ă����̂͂悭�m���Ă������ǁABig World�`Will Power�̗��ꂪ�C�ɐH�킸�y�э��ł����B�N���V�b�N�̐��E�ɍs���Ă��܂����ߋ��̐l�����������̂����ǁA�O��ŏ��S�ɖ߂��āu�{����ҁv�������A����ŁuNight& Day�v�uBody & Soul�v����̉��������Č������炵���B

�����ꂾ���łȂ����̃A���o���͂��炵������I�ł������x�������h�W���[�炵���h����Ȃ̂��B�������������I�ȃs�A�m���A��X�Ɖ̂��グ�鐺���܂���80�N�セ�̂��́A�l�̑�D���������W���[���߂��Ă��Ă��ꂽ�Ƃ��������ł����ς��ł��B�l�b�g�ł̃��r���[���u����v�Ƃ����]���������B

������̓M�^�[���X��3�l�Ґ��Ȃ̂Ńs�A�m���������芬�\�ł���̂��܂����ꂵ���B���̐l�̗₽�����ǐS�n�����s�A�m�̋�������D���ł��B

![]()

![]()

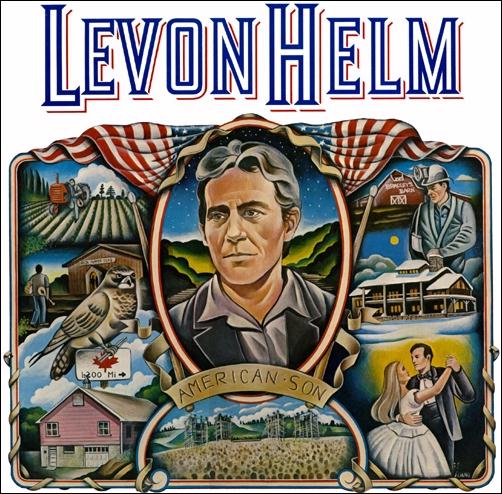

�������E�w���̓��S���N���b�N���ĂˁB

Joss Stone / Mind Body&Soul

Joss Stone / Mind Body&Soul �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c / Second Line

�v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c / Second Line

Jerry Garcia Acoustic Band / Almost Acoustic

Jerry Garcia Acoustic Band / Almost Acoustic Little Feat / Dexie Chickin

Little Feat / Dexie Chickin Leon Redbone / Champagne Charlie

Leon Redbone / Champagne Charlie

THE JUMPING JACQUES / AVALON

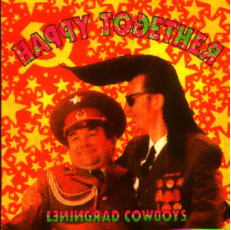

THE JUMPING JACQUES / AVALON Leningrad Cowboys / Happy Together

Leningrad Cowboys / Happy Together Jeanne�@Moreau / �ނ��� Le Tourbillon

Jeanne�@Moreau / �ނ��� Le Tourbillon

Karl Denson's Tiny Universe / The Bridge

Karl Denson's Tiny Universe / The Bridge Jo Serrapere & The Willie Dunns /

Jo Serrapere & The Willie Dunns / ����܂y�c / �����̌�������

����܂y�c / �����̌������� �q�����G�R / ���_���K�[��

�q�����G�R / ���_���K�[�� Janet Klein with Ukulele Accompaniment / Come Into My Parlor

Janet Klein with Ukulele Accompaniment / Come Into My Parlor �L�����W / �R

�L�����W / �R �n���C�`�����v���[ / �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c

�n���C�`�����v���[ / �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c

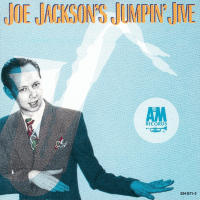

Joe Jackson /

Joe Jackson's Jumpin' Jive

Joe Jackson /

Joe Jackson's Jumpin' Jive  Lionel Hampton / Lionel Hampton 1942-1950/1963

Lionel Hampton / Lionel Hampton 1942-1950/1963 Louis Jordan /Louis Jordan 1939-1954

Louis Jordan /Louis Jordan 1939-1954

Jimmy Smith / Organ Grinder Swing

Jimmy Smith / Organ Grinder Swing  Lou Donaldson / Alligator Boogaloo

Lou Donaldson / Alligator Boogaloo

Led Zeppelin / Led Zeppelin

Led Zeppelin / Led Zeppelin John Lennon / Plastic Ono Band

John Lennon / Plastic Ono Band King Crimson / In The Court Of The Crimson King

King Crimson / In The Court Of The Crimson King James Taylor / One Man Dog

James Taylor / One Man Dog

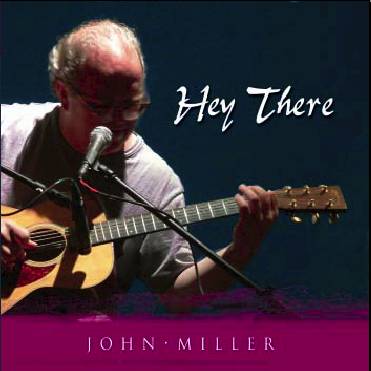

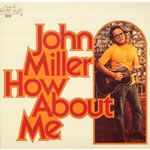

John Miller / How About Me

John Miller / How About Me

John Pizzarelli Trio / I'm Hip(Please Don't Tell My Father)

John Pizzarelli Trio / I'm Hip(Please Don't Tell My Father)