S.O.S. Band / Sands of Time

S.O.S. Band / Sands of Time

■高校のころから大好きだったミネアポリスサウンド。ジャム&ルイスプロデュースによる、あのチャカチャカ音です。発表は86年、Janet Jacksonの「Control」とCherreleの「High Priority」、そしてこのアルバムとJam & Lewisが次々に名盤を輩出し、黄金時代を作ったその一枚であります。

■いつ聴いてもゴージャスでダンサブル、おおらかなリズムとひんやり心地いいボーカルがゴールデン80'sに浸らせてくれます。ドライブにも最適。

![]()

![]()

■試聴・購入はロゴをクリックしてね。

Stuff / Made In America

Stuff / Made In America

下田逸郎 / GOLDEN J-POP/ THE BEST

下田逸郎 / GOLDEN J-POP/ THE BEST

渋さ知らズ / 渋旗

渋さ知らズ / 渋旗 Terri Hendrix / Live

Terri Hendrix / Live Uncle Earl / She Went Upstairs

Uncle Earl / She Went Upstairs UA / Fine Feathers Make Fine Birds

UA / Fine Feathers Make Fine Birds UA / 泥棒

UA / 泥棒 関口和之&砂山オールスターズ / World Hits Of Southern All Stars

関口和之&砂山オールスターズ / World Hits Of Southern All Stars Slim Gaillard & Slam Stewart / Complete Columbia Master Takes

Slim Gaillard & Slam Stewart / Complete Columbia Master Takes

Soulive / Next

Soulive / Next Templeton Twins / Thrill Ot Like It Was

Templeton Twins / Thrill Ot Like It Was Squeeze / Frank

Squeeze / Frank

10cc / 「愛ゆえに」Deceptive Bends

10cc / 「愛ゆえに」Deceptive Bends Tot Taylor / Box-Office Poison

Tot Taylor / Box-Office Poison

Stan Campbell / Stan Campbell

Stan Campbell / Stan Campbell

佐野元春 / Someday

佐野元春 / Someday T-Rex / Slider

T-Rex / Slider Speech / Spiritual People

Speech / Spiritual People Stevie Wonder / Key Of Life

Stevie Wonder / Key Of Life

Uncle Jim's Music / There's a Song In This

Uncle Jim's Music / There's a Song In This 鈴木博文 / 無敵の人

鈴木博文 / 無敵の人 佐藤奈々子 / Tears Of ANGEL〜Best Of

佐藤奈々子 / Tears Of ANGEL〜Best Of さだまさし / 夢回帰線

さだまさし / 夢回帰線

TITI松村 / ふなのような女

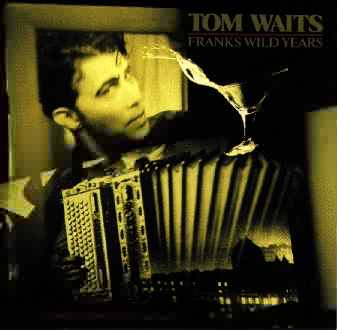

TITI松村 / ふなのような女 TomWaits / Franks Wild Years

TomWaits / Franks Wild Years Sade / Lovers Rock

Sade / Lovers Rock Steely Dan / gaucho

Steely Dan / gaucho